いまなぜ応仁の乱ブーム

中公新書の「応仁の乱」が30万部のベストセラーになっているそうです。

早々に読みました。確かに、僕は応仁の乱をテーマにした、足利義政と日野富子を主人公とした大河ドラマ「花の乱」の大ファンで、最近でも繰り返し、休みの日や帰宅後にビデオで見ています。

「花の乱」は平清盛まで、大河史上最低の視聴率を誇っていました。

それは応仁の乱というスターがほとんどいない、地味な物語がテーマだからだと思われてきました。

しかし、僕は、その前年に放映された「太平記」と並んで大河史上最高傑作のひとつだと思います。

日野富子役の三田佳子、足利義政訳の市川團十郎、山名宗全役の萬屋錦之助、細川勝元役の野村萬斎いずれも役者として、本当に名人だなあっと関心しました。

なぜこれほどまでにこんな優れたドラマが評価されなかったのか、あまりに芸術性が高かったから、大衆受けしなかったのでしょう。最近の大河は馬鹿の一つ覚えのように幕末と戦国を繰り返し放映しています。信長や秀吉、西郷隆盛や坂本竜馬など大衆受けするヒーローしかドラマ化しない。

大河ドラマの質は本当に大衆化、軽薄化しています。これは日本の文化そのものを象徴しているのだと思います。

文化は国の豊かさに比例するのでしょう。日本は経済成長が止まり、中間層がいなくなり、小売店は、ユニクロと百円ショップなど、画一的な安かろう、でもよかろうという商品だけがバカ売れする時代です。

それが、学術論文のような「応仁の乱」がかくも売れる、という現象が面白い。

はっきり言って信長や秀吉、西郷や坂本竜馬に大衆が食傷気味になっている、というのは実態でしょう。

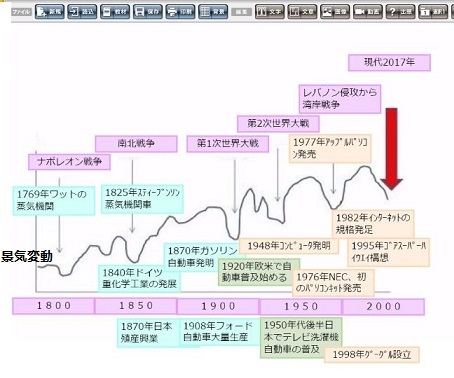

「応仁の乱」の時代を語るには、鎌倉時代に遡らなければなりません。

1192年、源頼朝により、鎌倉幕府が設立され、天皇を中心とする平安貴族と、鎌倉を中心に武士との二重権力構造ができました。

承久の乱以降、武士の力は強まったのですが、1274年、1281年の元の襲来以降、外敵の脅威が大きくなると、中央集権への必要性から、1333年、後醍醐帝による建武の新政となりました。

しかし、武力で鎌倉時代に力を持った武士たちは、貴族に土地を取り上げられることに不満をもち、足利尊氏を中心とする、武家勢力と後醍醐帝を中心とする宮方の対立となり、南北朝時代となったのです。

足利尊氏は、人情が厚く、土地とか恩賞をすぐに部下たちに分け与える性格でした。宮方は北畠親房の神皇正統記に象徴されるように、道徳と教育によって国を治めるという正義と理論で南朝の宮方を正当化しました。

勿論、人は徳や正義より、利になびくのは、昔も今も同じです。

次第に北朝が有利となり、足利尊氏は征夷大将軍となり、北朝天皇を樹立し、室町時代がはじまりました。

しかし、こういう過程でできた政権なので、富と権力は、全国の武士に分散され、尊氏ですら、弟の直義や息子の直冬の対立など、常に、戦乱は続きました。三代将軍の義満の時代に南北朝の統一を果たしたものの、義満の死後は、また政情不安定となり、六代将軍、義教は、赤松に暗殺され、七代将軍義勝は早世し、八代将軍義政は政情不安のなかで、将軍になり、室町幕府は中央集権化する力を持ちえませんでした。

(足利義満の建てた鹿苑寺金閣)

(足利義政が建てた慈照寺銀閣)

そして、義政は世継ぎを巡って、富子と対立し、応仁の乱が始まるのです。

形の上では将軍世継ぎ問題ですが、それにかこつけて、各領主が、各々の家の相続を巡って争いだし、全国の領主が戦争を始めていきました。

(日野富子が男子出産の祈願をした男山八幡宮)

この10年続く応仁の乱を転機に、室町幕府は形骸化し、中央集権の機能を失い、戦国時代へと突入していくのです。

今の日本はそこまで、政府の力は弱くはないのですが、信長や秀吉の戦国時代や西郷や坂本竜馬の幕末明治に比べて、希望が持てなくなっているのでしょう。

ヒーロー不在の先の見えない、下り坂の国家が、今と共感できるのかもしれません。

でもこの時代から北条早雲は生まれ、毛利元就、斉藤道三、織田信長、豊臣秀吉とヒーローが少しづつ誕生していきます。

おなじように、現代の日本でも、ソフトバンクの孫さんやユニクロの柳井さん、楽天の三木谷さんなど、一代で巨万の富を稼いだヒーローは登場しています。

でも大きな視点からは、少子高齢化で、国の縮小が止まらない時代とみれば、応仁の乱と似た状況かもしれません。

自分の時代をどうとらえ、どう行動するかは、人それぞれの力量にかかっているのでしょう。

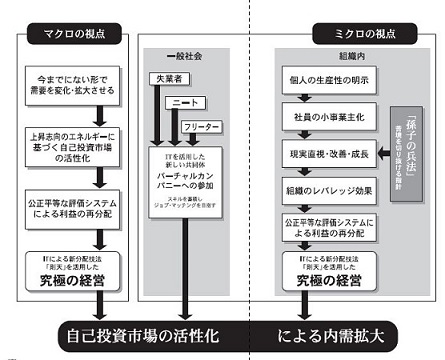

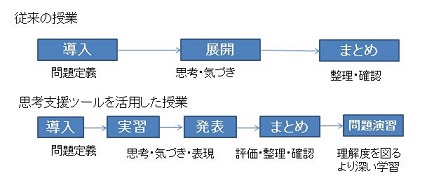

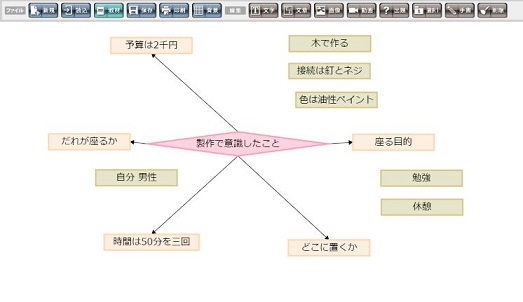

(母校の授業で活用した思考支援ツールで作成)

(母校の授業で活用した思考支援ツールで作成)